来ました!

10年ぶりの大幅バージョンアップ

Slackware がバージョンアップ!

もう嬉しいったらありゃしない

何がそんなに嬉しいのか?

Slackwareというのがどういうモノなのか多分、多くの人たちはご存じないかと思う。

私が20数年前にUNIXの互換OSを探していて、当時はBSD本家とFreeBSDとLinuxの初期ではSlackwareのディストリビューションしかなかったのじゃ。

もちろん、その後、Red Hatとか色々と現れましたが、Slackwareはまさしくオタクの世界のディストリビューションであった。

つまり、Linuxというのはナニかという基本的な仕組みを教えてくれるパッケージであった。

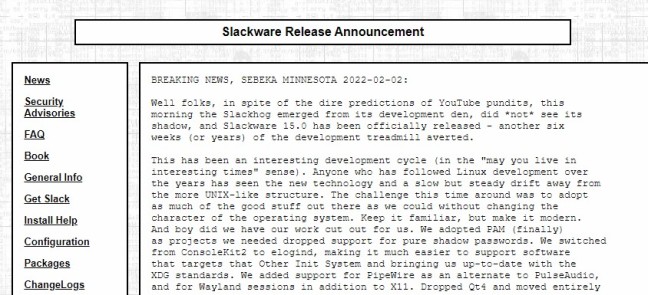

http://www.slackware.com/announce/15.0.php

アプリケーションのアップグレードだって一筋縄ではいかなかった。

つまり、関連するライブラリやツールもアップグレードしないといけなかった。

Linuxの構造を知らないと使えなかった、いわゆるLinuxの旧車メカニックでないと扱えないモノだった。

しかも、ファイルの内部構造がBSDに近くて、/etc/rc.d とかのファイル構造になっていたり、Kernelもどこに何の依存が存在するか理解していないとBSD(Black Screen of Death)が現れる。

つまり、BSD(Blue Screen of Death 死の青画面)のハングはWindowsだけではなく、黒くなってSlackwareでカーネルパニックでも発生していた。

日本でも根強い人気があった。

しかも、とある個人であるコジマ氏がPlamoというディストリビューションを展開していた

http://www.linet.gr.jp/~kojima/Plamo/whats_plamo.html

プラモデルみたいに作り上げるLinuxということであった。

もう、これは脱帽である。

最新が: http://plamo.linet.gr.jp/

Plamo-7.3 がリリースされました (2021/05/05) 。 — 2021-05-05 (水) 20:40:00

Linuxの中でとくにパッケージ管理が難しいSlackwareはファイルの依存性チェックがなく、自分で考えながらアップデートするしかなかった。

それでも、根強い人気があったのは、KEEP IT SIMPLE, YOU IDIOT! の発想があったからとも思える。

つなり、サーバとして活用するなら、GUIなんか要らんわ!

ターミナルのコマンド・プロンプトですべて処理できるわ!って言う猛者でないと扱えないLinuxだったが、その軽さ故に昔はちょっと型落ちしたマシンでもガンガン使えて、資源のムダを省くことが出来た。

私はそれでDNS、Web、FTP、メール、VPNサーバを立ち上げていた。

もちろん大変だった。

このマシン等は省電力を謳い文句にし、トランスメタ社がLinuxの生みの親である、Linus Torvalds氏と関わり、開発したインテル互換のCPUのCrusoeチップを搭載している。これが後にCeleronや省エネCPUのベースになったとも言える。

ここには5台ある。メーカーはNEC Technologies(NECの子会社)である。

大量に元古巣のミノルタから決算落としに1台1万円くらいで購入し、こちらで改造し、販売した。

ハードウェアRAID装置もついていて重宝したが、独自すぎて使い物にならなかった(笑)。

そんな中、Slackwareを入れて、カーネルをしこしこ再コンパイルして作り直し、アップデートしていた。このマシンはRAMが24MBだった。オンボード8MBで+16MB(SO-DIMM)を追加した。

オンボードHW RAIDは全く使えなかったからゴミだったが、RAIDをバイパスして直接IDEに取り付けたりして使っていた。

実際、このマシンよりの更に昔(26年前)に自分でPen-166くらいのでサーバを立ち上げていた。

当時、AppleのAppleTalkとEthernet(AppleはEtherTalkのプロトコル)で接続できたのがソニーのNEWSくらいしかなかった(もちろん、当時のジャニーズのNEWSグループが宣伝していた)ので、Slackwareを利用してEthernetボードを2枚挿ししDual Home Gatewayを作りファイアーウォールとパケットのやり取りをSlackwareマシンで作り上げていたのだ。

日本語化も難しく、正式には7.0で日本語版(パッケージというのかキットがあった)。

それをKojima氏がPlamo Linuxで日本語化をされていて、それも重宝していた時代だった。

私にはそんな懐かしいSlackwareディストリビューションである。

それがやっと大幅バージョンアップというのかアップグレードされて、PAMをサポートしていたり(今ごろだわ)、機能が追加された。

もちろん、今、Reh HatやDebianなどに慣れている人には、これほどクソみたいなディストリビューションは存在しないだろうと思える(笑)

ナンでこんなこと自分で考えてやらねばならないんだよ~!って。

これこそ自動化しろよ~!って(笑)

マゾですwwwww

つまり、本当にクリーンなサーバを立ち上げたい人へのためのディストリビューションです。

無用にGUIなんか要らね~~~~~~~~~~~~!って思う人のためです。